【講座紹介6】国試究極MAP

medu4の贈る、医師国家試験直前講座『国試究極MAP』。

この記事ではその魅力を10項目に分けてお伝えします!

※本講座の発売は期間限定です。配信は1月1日(元旦)開始となります。

※medu4の他講座の紹介も見たい場合、ページ最下部「詳細な使い方」→「今の自分に必要な講座を教えてほしい」からどうぞ。

※以下より確認したい項目をクリックしてください。

この記事ではその魅力を10項目に分けてお伝えします!

※本講座の発売は期間限定です。配信は1月1日(元旦)開始となります。

※medu4の他講座の紹介も見たい場合、ページ最下部「詳細な使い方」→「今の自分に必要な講座を教えてほしい」からどうぞ。

※以下より確認したい項目をクリックしてください。

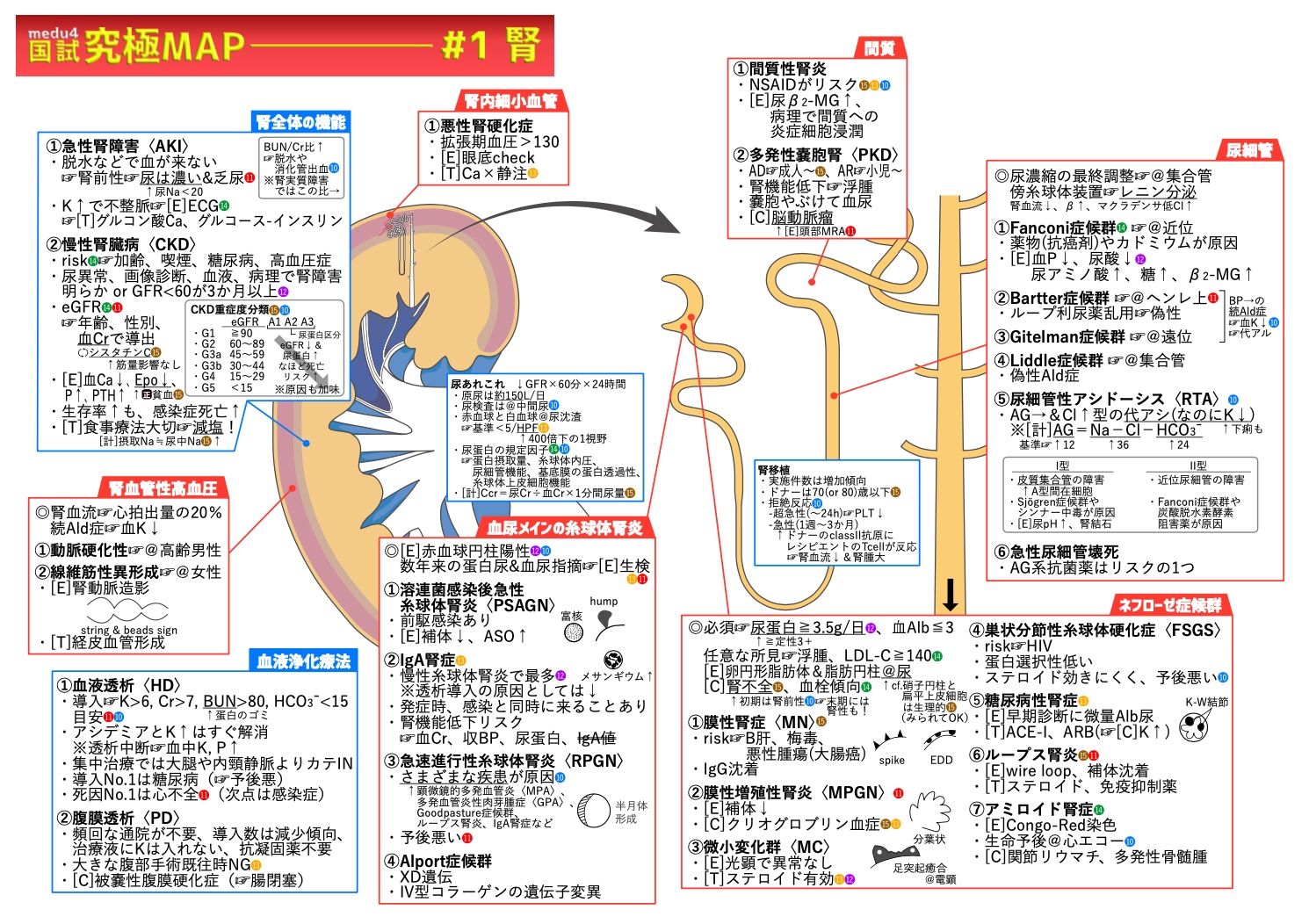

科目ごとに国試の過去問知識+出題が極めて濃厚と思われる超重要知識を1枚のMAP(地図)に集約したものです。

百聞は一見にしかず。以下にサンプルとして一番最初のMAPである、「#1腎」を載せてみます(注:以下に提示しているのは旧年度版です。最新版はさらに改訂が加わり、より充実しています)。

『国試究極MAP』は内科外科(10科目)、産小老(3科目)、マイナー(7科目)、救急中毒麻酔(2科目)、公衆衛生(1科目)、総論/必修的事項(1科目)の合計24科目(ページ数にして30ページ)からなり、この30枚で医師国家試験の出題範囲全てを網羅しています。

講義内では『国試究極MAP』の内容を解説していきます。『国試究極MAP』はこの動画解説なしには完成しません。なぜならMAP自体は例えて言うならyearnoteをより簡素にしたようなものであり、講義受講なしにMAPのみを見ても文字の羅列にすぎないためです。

講義のコマ数は1MAPにつき1コマで合計24コマ。各コマの講義時間は10〜80分程度とマチマチですが、全24コマを合わせると合計12〜13時間程度となっています。しかしながら、以下でもお伝えするように『国試究極MAP』は最低でも3回の反復受講を推奨している上、単位時間あたりの密度が非常に濃いため、受講スケジュールを組む上では他講座の12〜13時間と同じと考えることはできません。少なくとも他講座の2〜5倍の所要時間を見越しておいてください。

講義を繰り返し*聞く中で、頭の中に自然と医師国家試験の地図が完成する仕組みとなっています。これを道標として、国試当日は難問奇問も入り混じったジャングル探検を楽しむことが可能になります。

*繰り返しのやり方など、効果的な受講方法は⑤を御覧ください。

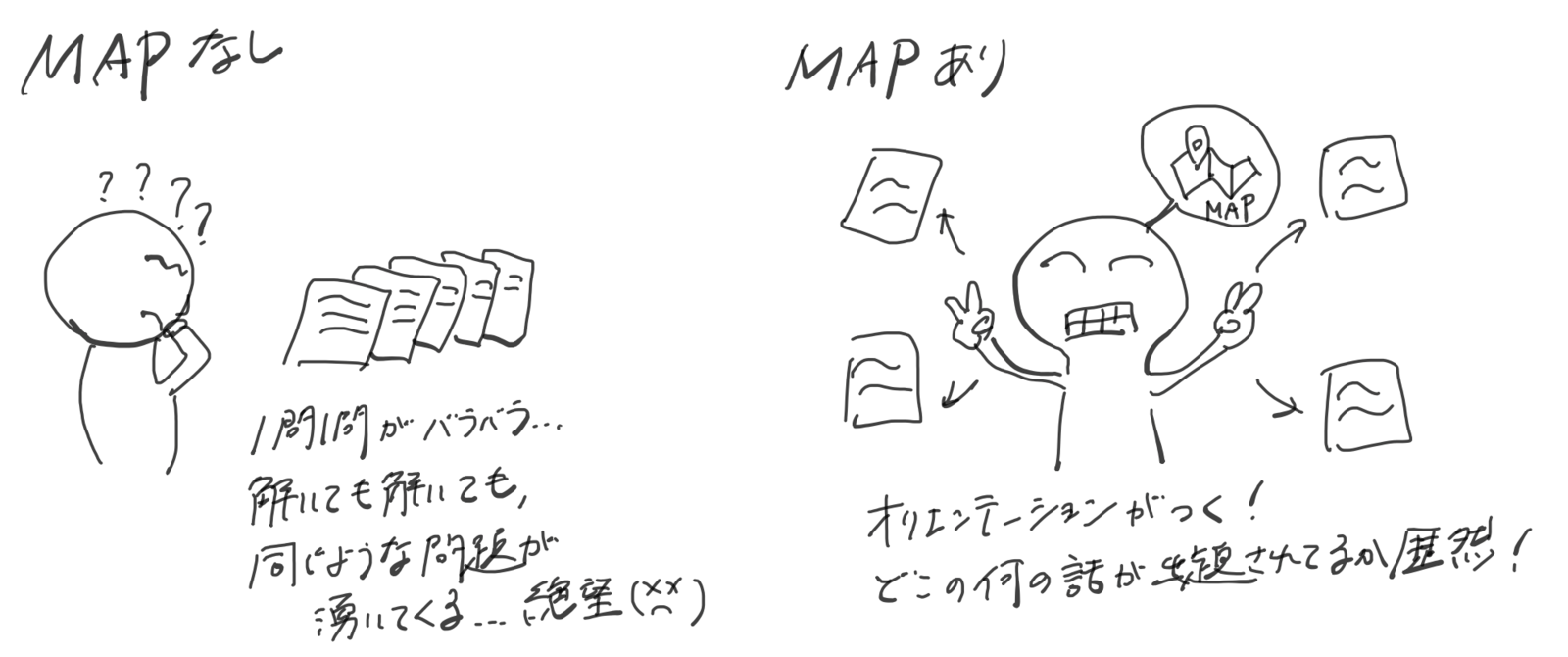

国試直前はどうしても皆さん直近の過去問演習に拘泥してしまいがちです。すると、1問1問は答えを覚えてしまってなんとなく解けるようになるのですが、科目や分野の全体像がぼやけてしまい、新作問題への適応力が逆に弱体化してしまうようです。直近の数年分の過去問や模試の問題を解いただけでは出題の偏りがある以上、当然です。こうした偏りが国試本番での適正な判断を鈍らせます。昨年の夏であれば余裕で解けたはずの問題なのに、直近の過去問や模試問・"予想"と称した予備校講師の不用意な発言に踊らされ冷静になって考えてみたらありえない選択肢を選び失点する ......経験されたことのある方が多いのではないでしょうか?

『国試究極MAP』を受講し、直前期の今だからこそ、科目別・分野別の全体像を今一度 "地図" の形で脳内に再構築することで、上記のような失点を防ぐことができるようになります。

百聞は一見にしかず。以下にサンプルとして一番最初のMAPである、「#1腎」を載せてみます(注:以下に提示しているのは旧年度版です。最新版はさらに改訂が加わり、より充実しています)。

講義内では『国試究極MAP』の内容を解説していきます。『国試究極MAP』はこの動画解説なしには完成しません。なぜならMAP自体は例えて言うならyearnoteをより簡素にしたようなものであり、講義受講なしにMAPのみを見ても文字の羅列にすぎないためです。

講義のコマ数は1MAPにつき1コマで合計24コマ。各コマの講義時間は10〜80分程度とマチマチですが、全24コマを合わせると合計12〜13時間程度となっています。しかしながら、以下でもお伝えするように『国試究極MAP』は最低でも3回の反復受講を推奨している上、単位時間あたりの密度が非常に濃いため、受講スケジュールを組む上では他講座の12〜13時間と同じと考えることはできません。少なくとも他講座の2〜5倍の所要時間を見越しておいてください。

講義を繰り返し*聞く中で、頭の中に自然と医師国家試験の地図が完成する仕組みとなっています。これを道標として、国試当日は難問奇問も入り混じったジャングル探検を楽しむことが可能になります。

*繰り返しのやり方など、効果的な受講方法は⑤を御覧ください。

『国試究極MAP』を受講し、直前期の今だからこそ、科目別・分野別の全体像を今一度 "地図" の形で脳内に再構築することで、上記のような失点を防ぐことができるようになります。

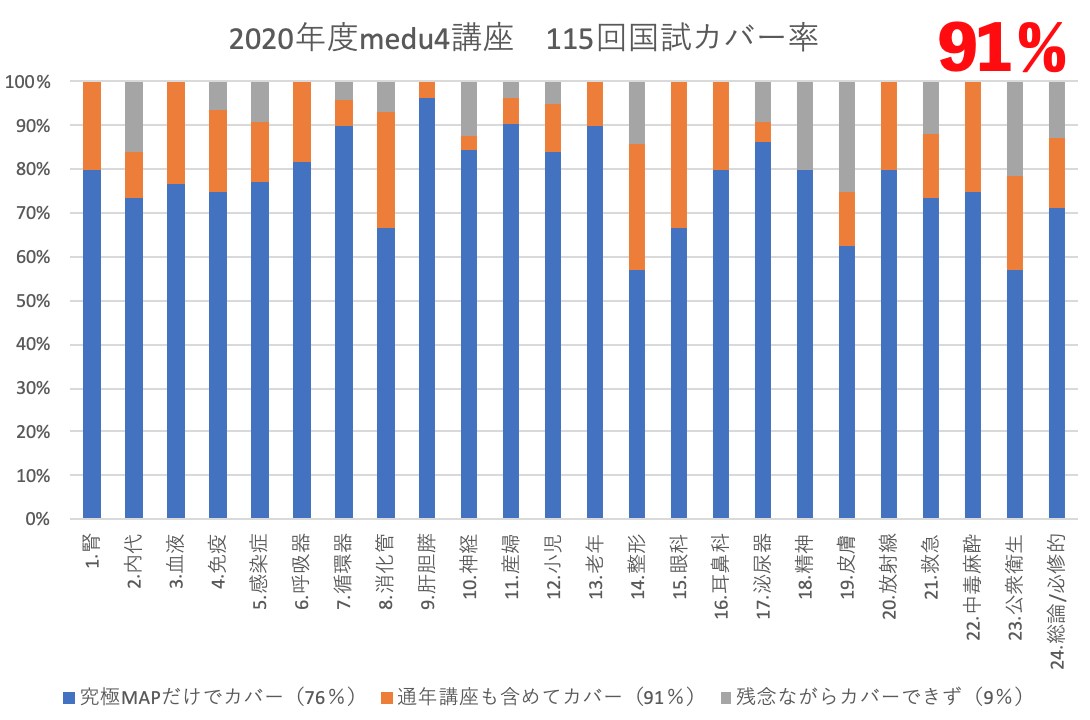

『国試究極MAP』の "究極" 的な目的は1つしかありません。それは国試本番でできるだけ多くの事項を的中させることです。直前期には『国試究極MAP』だけやれば余裕で合格するから安心、と受講生の皆さんに確信していただけるよう、毎年国試後にしっかりと的中率を検証しています。2020年度版(115回対策)の結果を以下に掲載いたします。青い部分が『国試究極MAP』のみで的中した問題。オレンジ部分も合わせると通年講座込みで的中した事項となります。

なんと、『国試究極MAP』だけで76%も的中していました!(通年講座も合わせると91%の的中率です)

※翌年、2021年度版は『国試究極MAP』単独で75.8%、通年講座も合わせて92.5%でした。例年このくらいの水準を維持しています。

国家試験の合格基準は必修問題が80%、一般臨床が70%前後ですので、全体で76%の問題を得点できれば確実に合格できます。

科目による的中率はバラツキがありますが、肝胆膵や産婦人科など90%以上の問題が的中している科目もあります。

分厚いテキストを全部覚えこんで的中するのは当たり前ですが、『国試究極MAP』はたった30枚の紙っ切れなんです。これを直前期に覚え込むだけで、8割弱の問題がカバーできてしまうという事実には驚くべきものがあります。

では残り2割強は対応できないか、というとそうでもありません。近年の医師国家試験では確固たる知識を問うのではなく、問題文を吟味しての臨床的判断能力を問う出題が多く見られます。これまで勉強してきた医学的素地をベースに『国試究極MAP』でまとめ直すことで、斬新な問題や初見の問題も多く対応可能です。MAP自体には掲載がなくとも、講義内で講師がお話する付随知識が思わぬ突破口になることもあります(そのため『国試究極MAP』は講義自体の複数回の聴講を推奨しています。詳しくは⑤へ)。

もちろん、『国試究極MAP』に掲載がない知識も次回国試では出題されるでしょう。が、そうした知識は国試史上初めて出題される or 90回台や80回台の骨董級リバイバル問題となるわけで、受験生の正答率は50%を切ります。参考までに115回国試で正答率が50%を切った問題は400問中、たったの28問でした。......もうお分かりですね。全部まるまる捨てても余裕で合格できます。つまり、『国試究極MAP』に掲載がない知識は合格に必要ないのです(満点で合格したい、という欲張りな方には必要かもしれませんが.....)。

また、そもそも国試で出題される問題は原則5択です。適当に選んでも、20%の問題は確率論的に正解してしまいます(もっと言えば、リアルに適当に選ぶ人はいなくて、誰しもが消去法等で粘りますので、正答確率は20%よりももっと大きくなります)。上記の数値を例に考察すれば、国試究極MAPの記載内容で76%を確保、残りの問題は思考力と確率論で30〜40%確保して(24%の×0.3〜0.4)プラス7.2〜9.6%。トータルで83.2〜85.6%取れれば、まず国試で不合格になることはありません。

『国試究極MAP』は毎年新しい国試内容が追加され、ブラッシュアップされます。そのたびに、的中率は年々単調増加しています。次期リリースする最新バージョンは最新国試の内容を追加し、かつ学会ガイドラインの注目キーワードや最新の医療トピックまで踏まえてさらなる充実を図ります。今年はどれだけ的中するのでしょうか? 楽しみです。

※翌年、2021年度版は『国試究極MAP』単独で75.8%、通年講座も合わせて92.5%でした。例年このくらいの水準を維持しています。

国家試験の合格基準は必修問題が80%、一般臨床が70%前後ですので、全体で76%の問題を得点できれば確実に合格できます。

科目による的中率はバラツキがありますが、肝胆膵や産婦人科など90%以上の問題が的中している科目もあります。

分厚いテキストを全部覚えこんで的中するのは当たり前ですが、『国試究極MAP』はたった30枚の紙っ切れなんです。これを直前期に覚え込むだけで、8割弱の問題がカバーできてしまうという事実には驚くべきものがあります。

では残り2割強は対応できないか、というとそうでもありません。近年の医師国家試験では確固たる知識を問うのではなく、問題文を吟味しての臨床的判断能力を問う出題が多く見られます。これまで勉強してきた医学的素地をベースに『国試究極MAP』でまとめ直すことで、斬新な問題や初見の問題も多く対応可能です。MAP自体には掲載がなくとも、講義内で講師がお話する付随知識が思わぬ突破口になることもあります(そのため『国試究極MAP』は講義自体の複数回の聴講を推奨しています。詳しくは⑤へ)。

もちろん、『国試究極MAP』に掲載がない知識も次回国試では出題されるでしょう。が、そうした知識は国試史上初めて出題される or 90回台や80回台の骨董級リバイバル問題となるわけで、受験生の正答率は50%を切ります。参考までに115回国試で正答率が50%を切った問題は400問中、たったの28問でした。......もうお分かりですね。全部まるまる捨てても余裕で合格できます。つまり、『国試究極MAP』に掲載がない知識は合格に必要ないのです(満点で合格したい、という欲張りな方には必要かもしれませんが.....)。

また、そもそも国試で出題される問題は原則5択です。適当に選んでも、20%の問題は確率論的に正解してしまいます(もっと言えば、リアルに適当に選ぶ人はいなくて、誰しもが消去法等で粘りますので、正答確率は20%よりももっと大きくなります)。上記の数値を例に考察すれば、国試究極MAPの記載内容で76%を確保、残りの問題は思考力と確率論で30〜40%確保して(24%の×0.3〜0.4)プラス7.2〜9.6%。トータルで83.2〜85.6%取れれば、まず国試で不合格になることはありません。

『国試究極MAP』は毎年新しい国試内容が追加され、ブラッシュアップされます。そのたびに、的中率は年々単調増加しています。次期リリースする最新バージョンは最新国試の内容を追加し、かつ学会ガイドラインの注目キーワードや最新の医療トピックまで踏まえてさらなる充実を図ります。今年はどれだけ的中するのでしょうか? 楽しみです。

『国試究極MAP』の初リリースは2016年度でした。このときの受講生は全国で1,000名弱。初年度かつ年末に初めて告知した講座でしたので、それにしては健闘しています。この年に「ほぼゼロから『国試究極MAP』だけで1か月死ぬほど勉強したら受かりました」という声をいただき、作成者自身「なるほど、そんなツワモノもいるのか」と感心したのを覚えています(詳しくは④参照)。

翌年、2017年度はおかげさまで受講生が倍増。約2,200名の方に受講いただきました。この年度(112回国試)では試験会場で多くの方が『国試究極MAP』を御覧頂いていたようで、国試初日が終わったタイミングでも購入者が30名ほどおられました(5年生以下だったのかも?)。きっと『国試究極MAP』の存在を知らなかった受験生が残り1日とはいえ、「これで勉強しよう!」と賭けてくださったのだと思います。

※MAPは本来たった1日では完成しませんので、これをお読みの皆様は是非余裕を持って購入・ご受講ください。

この講座はうまい、ということがジワジワと受験生に浸透したようで、2018年度は約3,500名、2019年度は約4,500名、2020年度は6,000名超え、2021年度は惜しくも7,000名には到達しませんでしたが、2020年度の実績を超えることはできました。受講生は単調増加し、今や国試受験生の2人に1人以上が活用している直前講座となっています。

そして今年。おかげさまでmedu4累計ユーザー数は50,000人を超えました。幾度にもわたる改訂によってさらに万全となった『国試究極MAP』を今年はいったいどれほどの受験生が使ってくれるのか、非常に楽しみです。配信開始は毎年1月1日(元旦)を予定。みなさまの積極的なご受講をお待ちしています!

翌年、2017年度はおかげさまで受講生が倍増。約2,200名の方に受講いただきました。この年度(112回国試)では試験会場で多くの方が『国試究極MAP』を御覧頂いていたようで、国試初日が終わったタイミングでも購入者が30名ほどおられました(5年生以下だったのかも?)。きっと『国試究極MAP』の存在を知らなかった受験生が残り1日とはいえ、「これで勉強しよう!」と賭けてくださったのだと思います。

※MAPは本来たった1日では完成しませんので、これをお読みの皆様は是非余裕を持って購入・ご受講ください。

この講座はうまい、ということがジワジワと受験生に浸透したようで、2018年度は約3,500名、2019年度は約4,500名、2020年度は6,000名超え、2021年度は惜しくも7,000名には到達しませんでしたが、2020年度の実績を超えることはできました。受講生は単調増加し、今や国試受験生の2人に1人以上が活用している直前講座となっています。

そして今年。おかげさまでmedu4累計ユーザー数は50,000人を超えました。幾度にもわたる改訂によってさらに万全となった『国試究極MAP』を今年はいったいどれほどの受験生が使ってくれるのか、非常に楽しみです。配信開始は毎年1月1日(元旦)を予定。みなさまの積極的なご受講をお待ちしています!

2017年3月中旬、111回国試の合格発表2日後のことでした。この時期は例年、合格して喜びの声を寄せてくださる方と、残念ながら不合格となってしまい次年度の講座について問い合わせてくださる方の両極端のメールが飛んできますので、いつも複雑な気分になるものです。

その日も朝からお問い合わせ対応を淡々と行っていましたが、スタッフが「先生、すごいメール来てます!」と報告をしてくれたのを今でも覚えています。そのメールの文面は「年内ギリギリまでノー勉だったが、1月から一念発起して『究極MAP』だけを覚えこんだら無事に現役合格できた」というものでした。別に依頼したわけでもないのに、まるで宣伝広告かのような、あまりに出来すぎた合格体験記が送られてきたので皆で真剣になって熟読してしまいました。

正直、真偽の程はわかりません。その方の短期に暗記する能力が極めて秀でていたのかもしれませんし、合格した喜びをmedu4に伝えるために少し脚色して報告してくださったのかもしれません。が、どちらであったとしても『国試究極MAP』がその方の現役合格の支えになったことは事実だと思いますので、非常に嬉しく思いました。翌年以降の合格発表後にはここまで鮮烈なメールはやってきませんでしたが、それでも『国試究極MAP』が役に立った旨の喜びの声は毎年かなりの数いただいています。

この項では別に「究極MAPだけやれば受かるよ!」などと大げさなことを言うつもりはありません。が、直前期の限られた時間でこなせる教材は限られているわけです。これまで長い間利用してきた教材を復習することも大切ですが、膨大すぎる教材は短期間での復習に向きません。また、新規に教材に手をつけるとしても消化不良が懸念されます。

こうした極めてデリケートな直前期事情を考慮しつつ、「これまで学習を積み重ねてきた教材の全範囲を網羅しつつ、消化不良に陥らないようコンパクトにまとめられた教材」こそが『国試究極MAP』です。これまでたくさんの勉強をすでに積み上げてきた方にはもちろん、勉強を開始するのが遅れてしまい知識不足に焦っている方にもオススメできる講座になっています。

その日も朝からお問い合わせ対応を淡々と行っていましたが、スタッフが「先生、すごいメール来てます!」と報告をしてくれたのを今でも覚えています。そのメールの文面は「年内ギリギリまでノー勉だったが、1月から一念発起して『究極MAP』だけを覚えこんだら無事に現役合格できた」というものでした。別に依頼したわけでもないのに、まるで宣伝広告かのような、あまりに出来すぎた合格体験記が送られてきたので皆で真剣になって熟読してしまいました。

正直、真偽の程はわかりません。その方の短期に暗記する能力が極めて秀でていたのかもしれませんし、合格した喜びをmedu4に伝えるために少し脚色して報告してくださったのかもしれません。が、どちらであったとしても『国試究極MAP』がその方の現役合格の支えになったことは事実だと思いますので、非常に嬉しく思いました。翌年以降の合格発表後にはここまで鮮烈なメールはやってきませんでしたが、それでも『国試究極MAP』が役に立った旨の喜びの声は毎年かなりの数いただいています。

この項では別に「究極MAPだけやれば受かるよ!」などと大げさなことを言うつもりはありません。が、直前期の限られた時間でこなせる教材は限られているわけです。これまで長い間利用してきた教材を復習することも大切ですが、膨大すぎる教材は短期間での復習に向きません。また、新規に教材に手をつけるとしても消化不良が懸念されます。

こうした極めてデリケートな直前期事情を考慮しつつ、「これまで学習を積み重ねてきた教材の全範囲を網羅しつつ、消化不良に陥らないようコンパクトにまとめられた教材」こそが『国試究極MAP』です。これまでたくさんの勉強をすでに積み上げてきた方にはもちろん、勉強を開始するのが遅れてしまい知識不足に焦っている方にもオススメできる講座になっています。

※以下より確認したい項目の▶をクリックしてください。

ただ、個人的にはやっぱりデジタル受講がオススメ。大きな画面サイズのiPadで板書をとって、それを当日はスマホに入れて持っていく。会場ではスペースをとる見直しグッズはちょっと敬遠したいですからね。僕が受験生のころは二宮金次郎みたいな、膨大な書籍をスーツケースやリュックサックにいれて持ってきてる受験生がいたけど、さすがにもう絶滅してるよね? 何がきても大丈夫なようにすべてのテキストや参考書類を持ってきてたのでしょうが、スマホ1つで片付く現代ではちょっとスマートじゃない。場所をとるから、周囲の受験生にも迷惑だし。

もちろん紙にプリントアウトして書き込むのも手です。サイズはA4かA3でしょう。A4だとちょっと紙が小さいので講義内での板書や、その他の追加事項が書き込みにくいかもしれません。よって僕だったらA3サイズに拡大して印刷するでしょうが、一部の受験生からは「A3はデカすぎて試験会場での見直しのときに大変だった」という声も寄せられました。「A5サイズで出力して手帳みたいにしていた」というツワモノの受講生(!)も過去にはいました。最初の科目である「腎」は比較的コンパクトな科目ですので、この科目でいくつか試行錯誤してみるとよいかもしれません。自分に最も合う使い方を見つけてください。

しかしながら、特に紙で印刷したいという方はカラー印刷だとお金がかかってしまったり、ペンでの書き込みが目立ちにくくて使いにくいということもあるかもしれません。

そのため、カラー版テキストと白黒版テキスト、2バージョンをPDFファイルで提供しています。こちらもやはり、最初の科目である「腎」で試行錯誤し、ご自身に合う方をご利用ください。

※テキストファイルはPDFのみでのご提供となっています。製本された冊子の郵送サービスは行っておりませんのでご了承ください。

・『国試究極MAP』は単位時間あたりの密度が極めて高く、1〜2回受講しただけでは聞き漏らし等が発生する可能性がある。

・MAP自体を頭の中に構築していくことが重要なので、科目ごとのストーリーラインを踏襲していくのが一番早い。このストーリーラインは講義を観て学ぶのが効率的。

・国試超直前にはパニック状態になり何に手を付けてよいか分からなくなる人が散見されるが、 『国試究極MAP』の映像講義を見る学習は深く思い悩まずとも進められるので気軽に直前期の時間を有効活用できる。

などがその理由です。

1周目は1日MAP 1〜4枚(等倍での講義時間として合計1時間程度)のペースで受講しましょう。この際には0.75〜1倍速での視聴を推奨します。おそらく初めて『国試究極MAP』を受講する方はそのスピードの速さに驚くことと思います。ここで「ついていけない!」と焦る必要はありません。1周目ではまずMAPのオリエンテーションをとらえることを目標に受講すれば十分です。

1周目が終わる頃には1月中旬になっていると思います。ここから2周目に入ります。受講スピードは1.25〜2倍速程度で。1周目で書き漏らしていた板書や、講師が板書をしていなくても口頭で話した内容も取捨選択しつつ書き込んでいってください。1月末までに2周目が完了すれば典型的な勝ちパターンです。

1月末〜2月に3周目をします。この際にはもうかなりMAPの特性に慣れ親しんでいる頃でしょう。1.5倍速〜2倍速で受講が可能になります。極力動画は止めず、「あ、次にこの話になるな!」のように先を予測しつつ受講できると望ましいです。

4周目はオプションです。実際、国試の数日前は案外やることがなく(本当はあるけどありすぎて何をしたらよいかわからない現象)、手持ち無沙汰になりがち。『国試究極MAP』の総講義時間は約12時間です。ですので、2倍速で視聴すればたった6時間で終わってしまいます。念には念を、で最終確認をするのもアリでしょう。

受講開始が遅れてしまった場合は、1日あたりに取り組む量を増やす、または2周でおしまいにする、など適宜調節して下さい。

medu4アプリでは講義動画をダウンロードして、インターネットに接続せずとも受講することが可能です。反復して視聴する講座である性質上、『国試究極MAP』はアプリ内にダウンロードしておくのが便利です。通信を気にせず、ストレスフリーで反復受講が可能となります。

几帳面な方はコマメに動画を止めて、全部書きとろうとするのですが、これでは1周目に受講する際に3〜5倍程度の時間がかかってしまうでしょう。もちろんたくさん書き取ること自体は悪い学習ではないのですが、直前期の大事な時期には『国試究極MAP』と併行して他の勉強もしてほしいので(特にoutput;See⑦)、これだけに大量な時間がとられるのは惜しいです。また、受講するだけで疲れてしまい、肝心の中身の記憶や脳内のMAP構築の側面が疎かになるのも懸念されます。

※よくyearnoteにびっちり追加で書き込みをしている方がいますが、あれと同じ現象です。すでに知識過密の本に、さらに知識を追加するのは自爆行為です。自己満に終わり、結局覚えきれません。浪人生でこういうyearnoteを持っている人には4月段階で捨てるように指導しています。

逆に、何も書き込まないのも良くないでしょう。「予備校のビデオ講座を受けたけど学力が伸びません」系の方の大半が板書でのトラブルを抱えています。板書せずに講義を観ているだけでは伸びないです。

というわけで、講義内で実際に僕が板書した内容は絶対書くとして、口頭でのみお伝えした事項は取捨選択して自身にとって重要と思われるもののみをメモしていけばよいのではないでしょうか。前述のように、『国試究極MAP』は3回以上の受講を前提としているわけで、初回の聴講でちょっとくらい板書が漏れてしまっても心配しなくて大丈夫です。

大切なのは講義自体を楽しむこと。好きこそものの上手なれ、といいます。完璧主義にこだわって講義受講が辛くなってしまっては本末転倒です。ここでお伝えした3点を原則論として、受講者各人がアレンジを加えてみるとよいのではないでしょうか。肩の力を抜いて、楽しく受講してください!

デジタル? 紙?

毎度おなじみ、この議論。「これから医学の勉強始めます!」っていう低学年の医学部生にはデジタル一択ですが、「あとちょっとで国試」な方たちが対象なので、もうすでに各自の学習スタイルも固まってしまっているところでしょう。ゆえに、どちらでもお好きな方で取り組んでもらえれば大丈夫です。ただ、個人的にはやっぱりデジタル受講がオススメ。大きな画面サイズのiPadで板書をとって、それを当日はスマホに入れて持っていく。会場ではスペースをとる見直しグッズはちょっと敬遠したいですからね。僕が受験生のころは二宮金次郎みたいな、膨大な書籍をスーツケースやリュックサックにいれて持ってきてる受験生がいたけど、さすがにもう絶滅してるよね? 何がきても大丈夫なようにすべてのテキストや参考書類を持ってきてたのでしょうが、スマホ1つで片付く現代ではちょっとスマートじゃない。場所をとるから、周囲の受験生にも迷惑だし。

もちろん紙にプリントアウトして書き込むのも手です。サイズはA4かA3でしょう。A4だとちょっと紙が小さいので講義内での板書や、その他の追加事項が書き込みにくいかもしれません。よって僕だったらA3サイズに拡大して印刷するでしょうが、一部の受験生からは「A3はデカすぎて試験会場での見直しのときに大変だった」という声も寄せられました。「A5サイズで出力して手帳みたいにしていた」というツワモノの受講生(!)も過去にはいました。最初の科目である「腎」は比較的コンパクトな科目ですので、この科目でいくつか試行錯誤してみるとよいかもしれません。自分に最も合う使い方を見つけてください。

カラー? 白黒?

『国試究極MAP』はカラーイラストや図解を豊富に取り入れています。また、直近の出題をピンポイントで示すビリヤードアイコンも色分けされて見やすくなっています(たとえば115回の出題ポイントは茶色、114回は緑色、といった感じ;マップをパッと見ただけでどこがいつ出題されたのか一目瞭然で便利です)。そのため、特にこだわりがない限り、カラーで使用するのがよいでしょう。しかしながら、特に紙で印刷したいという方はカラー印刷だとお金がかかってしまったり、ペンでの書き込みが目立ちにくくて使いにくいということもあるかもしれません。

そのため、カラー版テキストと白黒版テキスト、2バージョンをPDFファイルで提供しています。こちらもやはり、最初の科目である「腎」で試行錯誤し、ご自身に合う方をご利用ください。

※テキストファイルはPDFのみでのご提供となっています。製本された冊子の郵送サービスは行っておりませんのでご了承ください。

何回観る?

『国試究極MAP』は最低3回視聴することを推奨します。・『国試究極MAP』は単位時間あたりの密度が極めて高く、1〜2回受講しただけでは聞き漏らし等が発生する可能性がある。

・MAP自体を頭の中に構築していくことが重要なので、科目ごとのストーリーラインを踏襲していくのが一番早い。このストーリーラインは講義を観て学ぶのが効率的。

・国試超直前にはパニック状態になり何に手を付けてよいか分からなくなる人が散見されるが、 『国試究極MAP』の映像講義を見る学習は深く思い悩まずとも進められるので気軽に直前期の時間を有効活用できる。

などがその理由です。

1周目は1日MAP 1〜4枚(等倍での講義時間として合計1時間程度)のペースで受講しましょう。この際には0.75〜1倍速での視聴を推奨します。おそらく初めて『国試究極MAP』を受講する方はそのスピードの速さに驚くことと思います。ここで「ついていけない!」と焦る必要はありません。1周目ではまずMAPのオリエンテーションをとらえることを目標に受講すれば十分です。

1周目が終わる頃には1月中旬になっていると思います。ここから2周目に入ります。受講スピードは1.25〜2倍速程度で。1周目で書き漏らしていた板書や、講師が板書をしていなくても口頭で話した内容も取捨選択しつつ書き込んでいってください。1月末までに2周目が完了すれば典型的な勝ちパターンです。

1月末〜2月に3周目をします。この際にはもうかなりMAPの特性に慣れ親しんでいる頃でしょう。1.5倍速〜2倍速で受講が可能になります。極力動画は止めず、「あ、次にこの話になるな!」のように先を予測しつつ受講できると望ましいです。

4周目はオプションです。実際、国試の数日前は案外やることがなく(本当はあるけどありすぎて何をしたらよいかわからない現象)、手持ち無沙汰になりがち。『国試究極MAP』の総講義時間は約12時間です。ですので、2倍速で視聴すればたった6時間で終わってしまいます。念には念を、で最終確認をするのもアリでしょう。

受講開始が遅れてしまった場合は、1日あたりに取り組む量を増やす、または2周でおしまいにする、など適宜調節して下さい。

medu4アプリでは講義動画をダウンロードして、インターネットに接続せずとも受講することが可能です。反復して視聴する講座である性質上、『国試究極MAP』はアプリ内にダウンロードしておくのが便利です。通信を気にせず、ストレスフリーで反復受講が可能となります。

どこまで書き取る?

究極MAP自体にすでにびっちりとパソコンの文字で記載がありますが、講義ではこれをベースにさらなる付随知識や覚え方・整理の仕方を板書したり、口頭でお伝えしていきます。板書した内容を写すのは皆さんやりやすいでしょうが、問題なのは口頭のみで語った事項をどこまで書き取るか、です。几帳面な方はコマメに動画を止めて、全部書きとろうとするのですが、これでは1周目に受講する際に3〜5倍程度の時間がかかってしまうでしょう。もちろんたくさん書き取ること自体は悪い学習ではないのですが、直前期の大事な時期には『国試究極MAP』と併行して他の勉強もしてほしいので(特にoutput;See⑦)、これだけに大量な時間がとられるのは惜しいです。また、受講するだけで疲れてしまい、肝心の中身の記憶や脳内のMAP構築の側面が疎かになるのも懸念されます。

※よくyearnoteにびっちり追加で書き込みをしている方がいますが、あれと同じ現象です。すでに知識過密の本に、さらに知識を追加するのは自爆行為です。自己満に終わり、結局覚えきれません。浪人生でこういうyearnoteを持っている人には4月段階で捨てるように指導しています。

逆に、何も書き込まないのも良くないでしょう。「予備校のビデオ講座を受けたけど学力が伸びません」系の方の大半が板書でのトラブルを抱えています。板書せずに講義を観ているだけでは伸びないです。

というわけで、講義内で実際に僕が板書した内容は絶対書くとして、口頭でのみお伝えした事項は取捨選択して自身にとって重要と思われるもののみをメモしていけばよいのではないでしょうか。前述のように、『国試究極MAP』は3回以上の受講を前提としているわけで、初回の聴講でちょっとくらい板書が漏れてしまっても心配しなくて大丈夫です。

大切なのは講義自体を楽しむこと。好きこそものの上手なれ、といいます。完璧主義にこだわって講義受講が辛くなってしまっては本末転倒です。ここでお伝えした3点を原則論として、受講者各人がアレンジを加えてみるとよいのではないでしょうか。肩の力を抜いて、楽しく受講してください!

以下のように1月1日〜国試までを3つのフェーズに分けて考えると見通しがよいでしょう。ここでは1日の学習時間をトータル10時間として考えてみます。あくまで一例ですので、「こんな感じで1日のスケジュールを組むのが理想かぁ」といった参考程度にどうぞ。

※以下より確認したい項目の▶をクリックしてください。

・過去問直近3年分の演習と確認*(3時間)

・暗記物[例:免疫、感染症、小児科総論、中毒麻酔](2時間)

・新規OUTPUT[例: テストゼミ③融合篇 ](2時間)

*『国試究極MAP』購入者全員に直近3年分の口頭試問(全1,200問)をアプリ内で無料配信しています。実際の問題を使っての演習とは違った角度からの良い刺激となりますので、ぜひとも活用下さい。

・これまで受験した模試問の再確認(4時間)

・暗記物[例:輸液、酸塩基、栄養、計算問題](2時間)

・新規OUTPUT[例: テストゼミ④予想篇 ](2時間)

・過去問、模試問、これまでのテキスト等、全範囲で付箋を貼っておいた(チェックしておいた)ところの最終チェック(4時間)

・暗記物[例:公衆衛生、マイナー](2時間)

・新規OUTPUT[例: テストゼミ④予想篇 ](2時間)

以上みてお分かりいただけたと思いますが、『国試究極MAP』を軸に過去問・模試問などこれまでやってきた問題を復習することが勉強の核になります。特に低学年のころから『あたらしいシリーズ』など科目ごとに対策をする教材で学習をしてきた方々は直近の過去問は複数回解いたことがあるはずです。が、頭の中がモヤモヤしながら解いていた当時とは異なり、全分野がきっちり脳内で区画整理されている今、かなり演習が捗ることでしょう。

それに追加して、暗記物で絶えずINPUTはし続けるべきです。循環器内科や神経内科、産婦人科といった病態ガチガチの科目は即効性に欠けるため、この時期に再度分厚いテキストを覚え直しても得点に直結しません。免疫や感染症、小児科総論や計算問題、公衆衛生といったチョコチョコ覚えてチョコチョコ忘れがちな分野を中心に覚え直します。むろんこの作業には『国試究極MAP』を使っていただいてもOKなのですが、時間に余裕がある方はベーステキスト(『あたらしいシリーズ』など)に戻って網羅的に覚え直しておくとよいでしょう。これに加えて輸液、酸塩基、栄養、といった近年の国試で特に差が付きやすい分野も入念に覚えこみをしておいてください(medu4では『特講シリーズ』でこうしたピンポイントなテーマの対策していますので、受講済みの方は再度復習をしておくこともお忘れなく!)。

さらには新規のOUTPUTも継続的に行いたい。ここは意見の分かれるところで、「2月に入ったら一切新規の事項に手を付けるな!」という方もおられます。が、最近の国試では深い思考力が問われるため、国試直前にすでに何度も解いたことのある過去問のjunk outputばかりしていると頭がバカになってしまい本番が異様に難しく感じてしまう現象が顕著になっています。『テストゼミ④予想篇』などで新作問題を継続的に演習しておく方が現代国試への順応性は高まることでしょう。また、多くの方にとって、4年以上昔の過去問は何だかんだ手薄になりがちです。medu4アプリやmedu4WEBの演習機能を使って、問題数を指定して日々演習するのも実質新規OUTPUTとなることでしょう。発展演習モードDarksideも有効活用してください(Darksideについてはこちらの「問題の演習を行う」という項目で使い方を確認できます)。

※テストゼミ予想篇(medu4オリジナル問題からなる予想問題講座)は2022年度版と2021年度版、2020年度版では問題重複が1問もございません。まず2022年度版に取り組み、時間的に余裕があったら2021年度版や2020年度版にも挑戦してみましょう!

※以下より確認したい項目の▶をクリックしてください。

究極MAPの1周目の時期(1月1日〜1月15日)

・丁寧に板書等とりつつ、1日1〜2科目ペースで『国試究極MAP』受講(3時間)・過去問直近3年分の演習と確認*(3時間)

・暗記物[例:免疫、感染症、小児科総論、中毒麻酔](2時間)

・新規OUTPUT[例: テストゼミ③融合篇 ](2時間)

*『国試究極MAP』購入者全員に直近3年分の口頭試問(全1,200問)をアプリ内で無料配信しています。実際の問題を使っての演習とは違った角度からの良い刺激となりますので、ぜひとも活用下さい。

究極MAPの2周目の時期(1月16日〜1月31日)

・1周目の聞き漏らし等を追記しつつ、1日2〜3科目ペースで『国試究極MAP』受講(2時間)・これまで受験した模試問の再確認(4時間)

・暗記物[例:輸液、酸塩基、栄養、計算問題](2時間)

・新規OUTPUT[例: テストゼミ④予想篇 ](2時間)

究極MAPの3周目以降の時期(2月1日〜国試当日)

・1.5倍速〜2倍速にして止めずに最終確認しつつ、1日4〜6科目ペースで『国試究極MAP』受講(2時間)・過去問、模試問、これまでのテキスト等、全範囲で付箋を貼っておいた(チェックしておいた)ところの最終チェック(4時間)

・暗記物[例:公衆衛生、マイナー](2時間)

・新規OUTPUT[例: テストゼミ④予想篇 ](2時間)

以上みてお分かりいただけたと思いますが、『国試究極MAP』を軸に過去問・模試問などこれまでやってきた問題を復習することが勉強の核になります。特に低学年のころから『あたらしいシリーズ』など科目ごとに対策をする教材で学習をしてきた方々は直近の過去問は複数回解いたことがあるはずです。が、頭の中がモヤモヤしながら解いていた当時とは異なり、全分野がきっちり脳内で区画整理されている今、かなり演習が捗ることでしょう。

それに追加して、暗記物で絶えずINPUTはし続けるべきです。循環器内科や神経内科、産婦人科といった病態ガチガチの科目は即効性に欠けるため、この時期に再度分厚いテキストを覚え直しても得点に直結しません。免疫や感染症、小児科総論や計算問題、公衆衛生といったチョコチョコ覚えてチョコチョコ忘れがちな分野を中心に覚え直します。むろんこの作業には『国試究極MAP』を使っていただいてもOKなのですが、時間に余裕がある方はベーステキスト(『あたらしいシリーズ』など)に戻って網羅的に覚え直しておくとよいでしょう。これに加えて輸液、酸塩基、栄養、といった近年の国試で特に差が付きやすい分野も入念に覚えこみをしておいてください(medu4では『特講シリーズ』でこうしたピンポイントなテーマの対策していますので、受講済みの方は再度復習をしておくこともお忘れなく!)。

さらには新規のOUTPUTも継続的に行いたい。ここは意見の分かれるところで、「2月に入ったら一切新規の事項に手を付けるな!」という方もおられます。が、最近の国試では深い思考力が問われるため、国試直前にすでに何度も解いたことのある過去問のjunk outputばかりしていると頭がバカになってしまい本番が異様に難しく感じてしまう現象が顕著になっています。『テストゼミ④予想篇』などで新作問題を継続的に演習しておく方が現代国試への順応性は高まることでしょう。また、多くの方にとって、4年以上昔の過去問は何だかんだ手薄になりがちです。medu4アプリやmedu4WEBの演習機能を使って、問題数を指定して日々演習するのも実質新規OUTPUTとなることでしょう。発展演習モードDarksideも有効活用してください(Darksideについてはこちらの「問題の演習を行う」という項目で使い方を確認できます)。

※テストゼミ予想篇(medu4オリジナル問題からなる予想問題講座)は2022年度版と2021年度版、2020年度版では問題重複が1問もございません。まず2022年度版に取り組み、時間的に余裕があったら2021年度版や2020年度版にも挑戦してみましょう!

『国試究極MAP』には国試過去問など実際の問題は掲載されていません。問題演習まで講義に含めてしまうとコマ数が倍以上になってしまうわけで、それはもはや直前講座としてコスパを追求した際に好ましいものとは考えにくいためです。もちろん講義内ではエア諮問をバンバン飛ばしますので(例:ここにはこう書いてあるけど、類似疾患Xでこの値はどうなったっけ?)、実際に問題を解いている感じの負荷は脳にかかり続けるはずです。

さて、とはいえ、ここでのお題は「『国試究極MAP』で整理した知識をどのように実際の問題に読み込んでいくか」です。まずは⑥でお示ししたスケジュールに合わせ、過去問を解きつつ『国試究極MAP』にフィードバックさせていきましょう。例えば直近3年分の問題を解きつつ、間違えてしまった問題やおぼろげな知識をMAP内で同定して今一度頭に叩き込んでいくというトレーニングです。常識的観点から答えを消去法で導き出すタイプの問題を除き、『国試究極MAP』には記憶すべき過去問知識はすべて、それ以前でも問題解決の核となる知識は相当数含まれています。

続いて模試の問題です。模試の出題は大きく、(A) "インスパ" と呼ばれる、過去問をちょこっとだけ改題したタイプの問題と、(B) 予想の観点から作成された斬新な問題、の2つに分けられます。(A)については本番でも確実に得点を確保したいところですので、入念に復習をしたいところ。『国試究極MAP』内でもその大半の知識を学習済みのはずです。一方の(B)は過去問でこれまで出題がなく、模試の出題者が重要と判断して出題したものです。ここで『国試究極MAP』の真価が現れます。予想知識は『国試究極MAP』に掲載がありません。つまりは『国試究極MAP』を受講した後にMAPを横に置きつつ模試の復習をしていて「あれ、こんな話聞いたことないなぁ」と思ったら、それは予想知識なのです。

いたるところでお伝えしていますが、予想知識は出題可能性が低い上、出たとしても一部の人しか解けないため正答率が上がりきりません(よほど選択肢の兼ね合いや日本語の観点で消去法アプローチが有効な形式除く)。こうした問題は合否を分けないため、そもそも得点する必要がないのです。よって、「究極MAPで話されていなかった知識だ」と判断できれば、それは捨てて良い知識ということになります。

※もちろん、知っておいたほうが万が一出題されたときに対応可能となりますし、研修医以降の生活を考えるとbetterであることは言うまでもありません。が、とにかく国試に合格しない限り医師になれないわけですので、目先の合格を第一に考えた場合、戦略的には捨ててよい知識だとここではお伝えしています。

イチ医学部生の立場で一番困るのは「目の前にある問題が自分の受ける国試で出る可能性が高いのか低いのか、そして出た場合に取れるべきなのか捨ててよいのか」の判断がつかないことでしょう。予備校講師を何年も勤めていれば自ずと分かるようになりますが、医学部生の段階では誰であっても難しい話です。ですので、それが自身で判断できず「国試で出題可能性の低い、かつ出てもどうせ捨て問となる知識」に直前期の貴重な時間を費やしてしまう方が出てくるわけで、そうした方は不合格に近づいてしまうこととなります。逆に「次回国試で極めて出題可能性が高く、かつ出たら多くの受験生が得点を確保してくる知識」に絞って覚えまくれば(俗に言う "うまいもんだけ食べる" 勉強です)、合格がより確実となります。

もうお分かりでしょう。『国試究極MAP』に掲載されている事項こそが真に押さえるべき知識なのです。直前期の問題演習と併行して、こうした「その問題がいるかいらないか」の選別に『国試究極MAP』を使ってください。

さて、とはいえ、ここでのお題は「『国試究極MAP』で整理した知識をどのように実際の問題に読み込んでいくか」です。まずは⑥でお示ししたスケジュールに合わせ、過去問を解きつつ『国試究極MAP』にフィードバックさせていきましょう。例えば直近3年分の問題を解きつつ、間違えてしまった問題やおぼろげな知識をMAP内で同定して今一度頭に叩き込んでいくというトレーニングです。常識的観点から答えを消去法で導き出すタイプの問題を除き、『国試究極MAP』には記憶すべき過去問知識はすべて、それ以前でも問題解決の核となる知識は相当数含まれています。

続いて模試の問題です。模試の出題は大きく、(A) "インスパ" と呼ばれる、過去問をちょこっとだけ改題したタイプの問題と、(B) 予想の観点から作成された斬新な問題、の2つに分けられます。(A)については本番でも確実に得点を確保したいところですので、入念に復習をしたいところ。『国試究極MAP』内でもその大半の知識を学習済みのはずです。一方の(B)は過去問でこれまで出題がなく、模試の出題者が重要と判断して出題したものです。ここで『国試究極MAP』の真価が現れます。予想知識は『国試究極MAP』に掲載がありません。つまりは『国試究極MAP』を受講した後にMAPを横に置きつつ模試の復習をしていて「あれ、こんな話聞いたことないなぁ」と思ったら、それは予想知識なのです。

いたるところでお伝えしていますが、予想知識は出題可能性が低い上、出たとしても一部の人しか解けないため正答率が上がりきりません(よほど選択肢の兼ね合いや日本語の観点で消去法アプローチが有効な形式除く)。こうした問題は合否を分けないため、そもそも得点する必要がないのです。よって、「究極MAPで話されていなかった知識だ」と判断できれば、それは捨てて良い知識ということになります。

※もちろん、知っておいたほうが万が一出題されたときに対応可能となりますし、研修医以降の生活を考えるとbetterであることは言うまでもありません。が、とにかく国試に合格しない限り医師になれないわけですので、目先の合格を第一に考えた場合、戦略的には捨ててよい知識だとここではお伝えしています。

イチ医学部生の立場で一番困るのは「目の前にある問題が自分の受ける国試で出る可能性が高いのか低いのか、そして出た場合に取れるべきなのか捨ててよいのか」の判断がつかないことでしょう。予備校講師を何年も勤めていれば自ずと分かるようになりますが、医学部生の段階では誰であっても難しい話です。ですので、それが自身で判断できず「国試で出題可能性の低い、かつ出てもどうせ捨て問となる知識」に直前期の貴重な時間を費やしてしまう方が出てくるわけで、そうした方は不合格に近づいてしまうこととなります。逆に「次回国試で極めて出題可能性が高く、かつ出たら多くの受験生が得点を確保してくる知識」に絞って覚えまくれば(俗に言う "うまいもんだけ食べる" 勉強です)、合格がより確実となります。

もうお分かりでしょう。『国試究極MAP』に掲載されている事項こそが真に押さえるべき知識なのです。直前期の問題演習と併行して、こうした「その問題がいるかいらないか」の選別に『国試究極MAP』を使ってください。

国試会場の休み時間には皆さんどんな勉強をしているのでしょう? もちろん仮眠をとったり、リラックスしたり、と体力温存に努める必要もあります。が、ほんの数十分であっても知識を積み込みたいと貪欲に最終チェックをする人もいます。どちらがよいかは人によるため確定的なことは言えませんが、やはり周りの人がギリギリまで暗記していると「自分もやらなきゃ!」って不安になりますよね。

⑤で登場した二宮金次郎タイプの受験生は片っ端から分厚い参考書を開いて読んでたりしますが、限られた時間で見直すことのできる知識は限られているわけで、"やってる感" は出るものの、こうした勉強は得点には直結しにくいです。周囲の受験生に威圧感を与えることは可能かもしれませんが、国試は自分との戦いですので、周りの人と対峙する必要は一切ありません。

やはり大切なのは自分だけにカスタマイズされた*超直前の覚えこみリストを作ることでしょう。メモ用紙(スマホアプリがbetter)でよいので、「死亡統計」「特定保健指導の表」「原発性免疫不全」などとテーマを羅列しておき、それを片っ端からチェックしていきます。純粋な暗記事項に限定してあらかじめリストアップしておくのがミソです。

*自分で作ることが肝心です。苦手なところや覚え込みが終わっていないところは受験生によりマチマチだからです。よく「そうしたリストを作って公開してください」的な要望もいただくのですが、人に作ってもらった直前覚え込みリストは効力が薄いため丁寧に事情を説明してお断りしています。

さて、実は『国試究極MAP』はこの直前覚え込みリストも兼任します。やり方は超シンプルかつ原始的でOK。MAP内、直前に今一度覚え直したい部分に特別な色のペンで大きな★印をつけておくだけです。付箋だらけの分厚い教材と異なり、『国試究極MAP』は紙っ切れですので、すべてを試験会場の休み時間にも見直し切ることが可能です。また全領域にわたる網羅性が担保されていますので、「あ、あれを覚え直すには別の本を出さなきゃ」なんてことがありません。さらにはすでに3周以上しており自分志向にカスタマイズされているでしょうから、どこに何が書いてあるかきっちり脳内にリンクがついています。前日にいきなり手渡された分厚いテキストを見直している人もいたりしますが、どこに何が書いてあるかオリエンテーションがついていない教材に超直前の貴重な時間を託すのは賢明な選択とは言えません。

上で述べた★印は3周目の講義視聴の際につけていくとよいでしょう(1周目、2周目、3周目、については⑤参照)。メモ帳にテーマだけ書いておいた場合、別途他の教材でコンテンツ自体を確認する "行ったり来たり" 作業の時間が発生しますが、『国試究極MAP』はその紙自体に知識がすべて載っているので無駄な時間も発生しません。

⑤で登場した二宮金次郎タイプの受験生は片っ端から分厚い参考書を開いて読んでたりしますが、限られた時間で見直すことのできる知識は限られているわけで、"やってる感" は出るものの、こうした勉強は得点には直結しにくいです。周囲の受験生に威圧感を与えることは可能かもしれませんが、国試は自分との戦いですので、周りの人と対峙する必要は一切ありません。

やはり大切なのは自分だけにカスタマイズされた*超直前の覚えこみリストを作ることでしょう。メモ用紙(スマホアプリがbetter)でよいので、「死亡統計」「特定保健指導の表」「原発性免疫不全」などとテーマを羅列しておき、それを片っ端からチェックしていきます。純粋な暗記事項に限定してあらかじめリストアップしておくのがミソです。

*自分で作ることが肝心です。苦手なところや覚え込みが終わっていないところは受験生によりマチマチだからです。よく「そうしたリストを作って公開してください」的な要望もいただくのですが、人に作ってもらった直前覚え込みリストは効力が薄いため丁寧に事情を説明してお断りしています。

さて、実は『国試究極MAP』はこの直前覚え込みリストも兼任します。やり方は超シンプルかつ原始的でOK。MAP内、直前に今一度覚え直したい部分に特別な色のペンで大きな★印をつけておくだけです。付箋だらけの分厚い教材と異なり、『国試究極MAP』は紙っ切れですので、すべてを試験会場の休み時間にも見直し切ることが可能です。また全領域にわたる網羅性が担保されていますので、「あ、あれを覚え直すには別の本を出さなきゃ」なんてことがありません。さらにはすでに3周以上しており自分志向にカスタマイズされているでしょうから、どこに何が書いてあるかきっちり脳内にリンクがついています。前日にいきなり手渡された分厚いテキストを見直している人もいたりしますが、どこに何が書いてあるかオリエンテーションがついていない教材に超直前の貴重な時間を託すのは賢明な選択とは言えません。

上で述べた★印は3周目の講義視聴の際につけていくとよいでしょう(1周目、2周目、3周目、については⑤参照)。メモ帳にテーマだけ書いておいた場合、別途他の教材でコンテンツ自体を確認する "行ったり来たり" 作業の時間が発生しますが、『国試究極MAP』はその紙自体に知識がすべて載っているので無駄な時間も発生しません。

『国試究極MAP』は国試受験生(6年生または浪人生)向けの直前講座です。そのため、購入可能期間も国試終了までと設定しています。が、例年国試終了後の3月〜6月ころに「友人が『国試究極MAP』を使っているので、私も使いたい。再販してください」的なお問い合わせが4〜6年生からやってきます。

最初のうちは「なんで直前講座を低学年の人が欲しがるんだろ?」と不思議に思っていたのですが、大学出張の際に実際に学生の方とお話をしてみて疑問が氷解しました。いくつかの大学では総合試験と題して、直近国試5〜10年分の改変問題が出るようです。完全に同じ問題ばかりが出題されるわけではないので、エッセンスを抽出して勉強すると効率がよい。が、そのころは国試の勉強が進んでいない人が多く、自力で国試5年分を解いた上でエッセンスを抽出するのは困難。そこで『国試究極MAP』が最適解となったようです。

それなら『国試究極MAP』を通年講座にすればいいか、というとここで1つ大きな問題が生じてきます(売れるものならどんどん売ってしまうのが経営者としては正しいのでしょうけど.....)。皆さんこれまで小学校のころからたくさん勉強してきたはずです。ここで1つの事実に気づきませんか? 年をとるにつれ勉強慣れしてくるので、単位時間あたりに習得できる絶対的知識量が増えていくのです。小学校1年生か2年生あたりで掛け算九九を暗記した覚えがありますが、あれ結構時間かかりましたよね?(僕の小学校では半年くらい九九の表を覚えさせられた記憶があります) でも大学生となった今はあれ級の表なんてテキストにたくさん載っているわけで、覚えなきゃいけない事項の1つに過ぎないんです(時間を割いても数十分でしょう)。漢字や英単語の勉強もそう。入門のときは1日1つ2つ覚えるのでも苦しかったけど、大学受験直前だと1日100個とか覚えるようになるわけです。

これが意味することは何か? それは勉強には順序があり、初学者は時間をかけてその学域の勉強方法・学習法に慣れ親しんでいくことがあるということです。大学生となった今、掛け算九九の表の暗記は一瞬でできるでしょうが、それは勉強慣れした今だからできる荒業であって、小学校低学年のうちは半年かかって然るべきだったわけです。これはいわゆる "下積み" の話とも共通してきます(YouTubeでも以前寿司職人の話をしました)。デジタルが発達した今、従来と比べてこの "下積み" 期間を最小限に短縮できるようにはなっていますが、それでもゼロにはできません。単位時間あたりの知識習得ペースがスローなうちはストレスですが、無くてはならない繭(まゆ)の時期なのかな、と思っています。

そろそろお伝えしたいことが分かっていただけた頃かと思います。『国試究極MAP』は最終解です。もちろんこれを覚え込めば総合試験は余裕で突破できることでしょう。が、「あたらしいシリーズ」のような基礎から頭を使って病態を構築していく過程を飛ばしていきなり『国試究極MAP』の恩恵に預かってしまうと(意識せずとも)「あ、医学の勉強って30枚くらいの文字の羅列を暗記すればオシマイなんだ」と油断してしまい、どっぷり思考力が要求される医師国家試験本番や研修医生活では足をすくわれる危険があります。

国試受験生はこれまでベーステキストを使って基礎事項を体得済みで、かつ臨床実習も経験して、卒業試験も終わり、その最終過程での脳内のMAP構築のために『国試究極MAP』を使っています。そのフェーズでは最適な教材です。が、そうした体系構築をすっ飛ばして『国試究極MAP』はどうなのかな、と思っているわけです。

しかしながらそもそも5年生に国試の5〜10年分の改変問題を解かせる大学側の方針からして、それもそれで最終解を要求している感じもしますよね。最終解をもって制するのも1つのオプションなのかもしれません(理想論以前に進学試験は突破してナンボです!)。いろいろな考えの人がいて、いろいろな結論がある。答えのない議論です。上記の話も私の懸念に過ぎないのかもしれません。また、私は『国試究極MAP』だけで医学部生活を乗り切ろうという姿勢を危惧しているにすぎず、きちんと臨床実習もこなし、病態から基本事項を習得する王道な学習と併行して『国試究極MAP』を使うのであれば鬼に金棒でしょう。

いずれにせよ『国試究極MAP』は一部の大学の進学試験対策に著効することは事実です。そして、medu4の直前講座ですので、販売・配信期間が限定されています(毎年リクエストがあるのですが、個別に視聴期間を延長したり、再販したりはしていません)。もちろん動画自体の配信が終了しても書き込みをしたMAP自体はずっと残りますので、総合試験まで何度も繰り返し復習することは可能です。ご自身の大学の来年の進学試験内容をチェックし、「あかんウチのことだ!」と思った4, 5年生はぜひ早いうちにゲットしてみてください!

最初のうちは「なんで直前講座を低学年の人が欲しがるんだろ?」と不思議に思っていたのですが、大学出張の際に実際に学生の方とお話をしてみて疑問が氷解しました。いくつかの大学では総合試験と題して、直近国試5〜10年分の改変問題が出るようです。完全に同じ問題ばかりが出題されるわけではないので、エッセンスを抽出して勉強すると効率がよい。が、そのころは国試の勉強が進んでいない人が多く、自力で国試5年分を解いた上でエッセンスを抽出するのは困難。そこで『国試究極MAP』が最適解となったようです。

それなら『国試究極MAP』を通年講座にすればいいか、というとここで1つ大きな問題が生じてきます(売れるものならどんどん売ってしまうのが経営者としては正しいのでしょうけど.....)。皆さんこれまで小学校のころからたくさん勉強してきたはずです。ここで1つの事実に気づきませんか? 年をとるにつれ勉強慣れしてくるので、単位時間あたりに習得できる絶対的知識量が増えていくのです。小学校1年生か2年生あたりで掛け算九九を暗記した覚えがありますが、あれ結構時間かかりましたよね?(僕の小学校では半年くらい九九の表を覚えさせられた記憶があります) でも大学生となった今はあれ級の表なんてテキストにたくさん載っているわけで、覚えなきゃいけない事項の1つに過ぎないんです(時間を割いても数十分でしょう)。漢字や英単語の勉強もそう。入門のときは1日1つ2つ覚えるのでも苦しかったけど、大学受験直前だと1日100個とか覚えるようになるわけです。

これが意味することは何か? それは勉強には順序があり、初学者は時間をかけてその学域の勉強方法・学習法に慣れ親しんでいくことがあるということです。大学生となった今、掛け算九九の表の暗記は一瞬でできるでしょうが、それは勉強慣れした今だからできる荒業であって、小学校低学年のうちは半年かかって然るべきだったわけです。これはいわゆる "下積み" の話とも共通してきます(YouTubeでも以前寿司職人の話をしました)。デジタルが発達した今、従来と比べてこの "下積み" 期間を最小限に短縮できるようにはなっていますが、それでもゼロにはできません。単位時間あたりの知識習得ペースがスローなうちはストレスですが、無くてはならない繭(まゆ)の時期なのかな、と思っています。

そろそろお伝えしたいことが分かっていただけた頃かと思います。『国試究極MAP』は最終解です。もちろんこれを覚え込めば総合試験は余裕で突破できることでしょう。が、「あたらしいシリーズ」のような基礎から頭を使って病態を構築していく過程を飛ばしていきなり『国試究極MAP』の恩恵に預かってしまうと(意識せずとも)「あ、医学の勉強って30枚くらいの文字の羅列を暗記すればオシマイなんだ」と油断してしまい、どっぷり思考力が要求される医師国家試験本番や研修医生活では足をすくわれる危険があります。

国試受験生はこれまでベーステキストを使って基礎事項を体得済みで、かつ臨床実習も経験して、卒業試験も終わり、その最終過程での脳内のMAP構築のために『国試究極MAP』を使っています。そのフェーズでは最適な教材です。が、そうした体系構築をすっ飛ばして『国試究極MAP』はどうなのかな、と思っているわけです。

しかしながらそもそも5年生に国試の5〜10年分の改変問題を解かせる大学側の方針からして、それもそれで最終解を要求している感じもしますよね。最終解をもって制するのも1つのオプションなのかもしれません(理想論以前に進学試験は突破してナンボです!)。いろいろな考えの人がいて、いろいろな結論がある。答えのない議論です。上記の話も私の懸念に過ぎないのかもしれません。また、私は『国試究極MAP』だけで医学部生活を乗り切ろうという姿勢を危惧しているにすぎず、きちんと臨床実習もこなし、病態から基本事項を習得する王道な学習と併行して『国試究極MAP』を使うのであれば鬼に金棒でしょう。

いずれにせよ『国試究極MAP』は一部の大学の進学試験対策に著効することは事実です。そして、medu4の直前講座ですので、販売・配信期間が限定されています(毎年リクエストがあるのですが、個別に視聴期間を延長したり、再販したりはしていません)。もちろん動画自体の配信が終了しても書き込みをしたMAP自体はずっと残りますので、総合試験まで何度も繰り返し復習することは可能です。ご自身の大学の来年の進学試験内容をチェックし、「あかんウチのことだ!」と思った4, 5年生はぜひ早いうちにゲットしてみてください!

これをお読みの方は「お守り」を信じるタイプでしょうか? 「お守り」の定義によるかもしれません。私は神社仏閣で売っているような一般的なお守りは信じないタイプです。ですので、買うこともないですし、もらってもご厚意に感謝するに留めて身につけたりはしません。

しかし、自分がこれまで築いてきた結晶のようなものは「お守り」として使うことが多いです。振り返るに、私自身、高校受験・大学受験・進学や卒業試験・就職試験・医師国家試験、と重要な試験の直前には何かしら紙っ切れを会場へ持参してギリギリまで読んでいた覚えがあります。その紙っ切れとは学内の試験対策委員が作ってくれた "シケプリ" のこともありますし、自作のまとめプリントだったこともあります。プリントをパソコンで大量印刷して、自転車の上で読んだり、お風呂で皮膚がシワシワになるまで読み込んだこともありました。

こうした何度も読み込んだプリントは試験会場に持っていくととても安心するものです。試験開始時刻ギリギリまで何度も目を通せますし、本番で迷ったときも「あの紙のあそこに書いてあったな」などと記憶を手繰り寄せることができます。

みなさんにとっての国試当日の「お守り」は何でしょうか? 『国試究極MAP』が「お守り」の1つとなれば幸いです。

しかし、自分がこれまで築いてきた結晶のようなものは「お守り」として使うことが多いです。振り返るに、私自身、高校受験・大学受験・進学や卒業試験・就職試験・医師国家試験、と重要な試験の直前には何かしら紙っ切れを会場へ持参してギリギリまで読んでいた覚えがあります。その紙っ切れとは学内の試験対策委員が作ってくれた "シケプリ" のこともありますし、自作のまとめプリントだったこともあります。プリントをパソコンで大量印刷して、自転車の上で読んだり、お風呂で皮膚がシワシワになるまで読み込んだこともありました。

こうした何度も読み込んだプリントは試験会場に持っていくととても安心するものです。試験開始時刻ギリギリまで何度も目を通せますし、本番で迷ったときも「あの紙のあそこに書いてあったな」などと記憶を手繰り寄せることができます。

みなさんにとっての国試当日の「お守り」は何でしょうか? 『国試究極MAP』が「お守り」の1つとなれば幸いです。